事務局からのご依頼で寄稿します。腰椎穿刺は脳神経内科領域におけるコモンで必須の手技の一つです。折しもレカネマブの承認がおり、今後実施する機会が増えるかもしれません。たいていはうまくいきますが、時々なかなか入らずに苦労した経験は誰にでもあると思います。特に、脊椎術後、側弯、肥満や、体が固く指示が入らないため十分に下肢を抱え込めないケースでは、しばしば難渋します。エコーを用いることで、最も広く穿刺しやすい椎間を探し、同時に脊柱管の深さも計測でき、よりスムーズな腰椎穿刺が可能です。これまでに10本以上のRCTがあり、2本のメタアナリシスではいずれもエコー群において失敗率、traumatic tap、穿刺回数が有意に低い結果でした (1, 2)。また、Neurology誌のClinical Practiceで取り上げられ、難しそうなケースのみならず、全ての症例に対してエコーの使用が推奨されています (3)。個人的な経験からも、簡単そうなケースであっても研修医に指導するときや、不安の強い患者さんでは、事前にエコーで好適な椎間を同定しておくと非常に安心感があります。ただ、エコーで見ても椎間孔が狭く難渋するケースはありますのでご注意ください。

本稿では、エコーを用いた正中法による腰椎穿刺の基本的な内容について簡潔にまとめました。傍正中法もマスターするとさらに対応力が上がりますが、本稿では割愛させて頂きます。また、通常の腰椎穿刺の方法に関する説明は不要と思いますので省略し、エコーに関する内容のみを記載しました。恐縮なのですが、解剖の図は著作権の都合で入れられませんでした。脊椎の解剖やエコーを用いた腰椎穿刺のさらに詳細を知りたい方は、お好みの解剖学の教科書、先程のNeurology誌 (3)、American College of Emergency Physicians (ACEP)の記事 (4)、トロント大学麻酔科によるyou-tube動画(5,6)や、レジデントノート増刊の拙書(7)が参考になると思います。末尾にこれらの書誌情報を記載しました。エコーの被検者は若手の医師で、掲載の同意を得ています。

・準備

基本的にコンベックスプローブを用い、体格を考慮して画面の深さを8cm程度に設定します。痩せた患者さんでは、コンベックスだとプローブの両端が浮いてしまうので、リニアプローブを使っても良いです。リニアプローブを使う場合は、深い所が見えにくくなるため、周波数を低めに設定します。

・ 手順

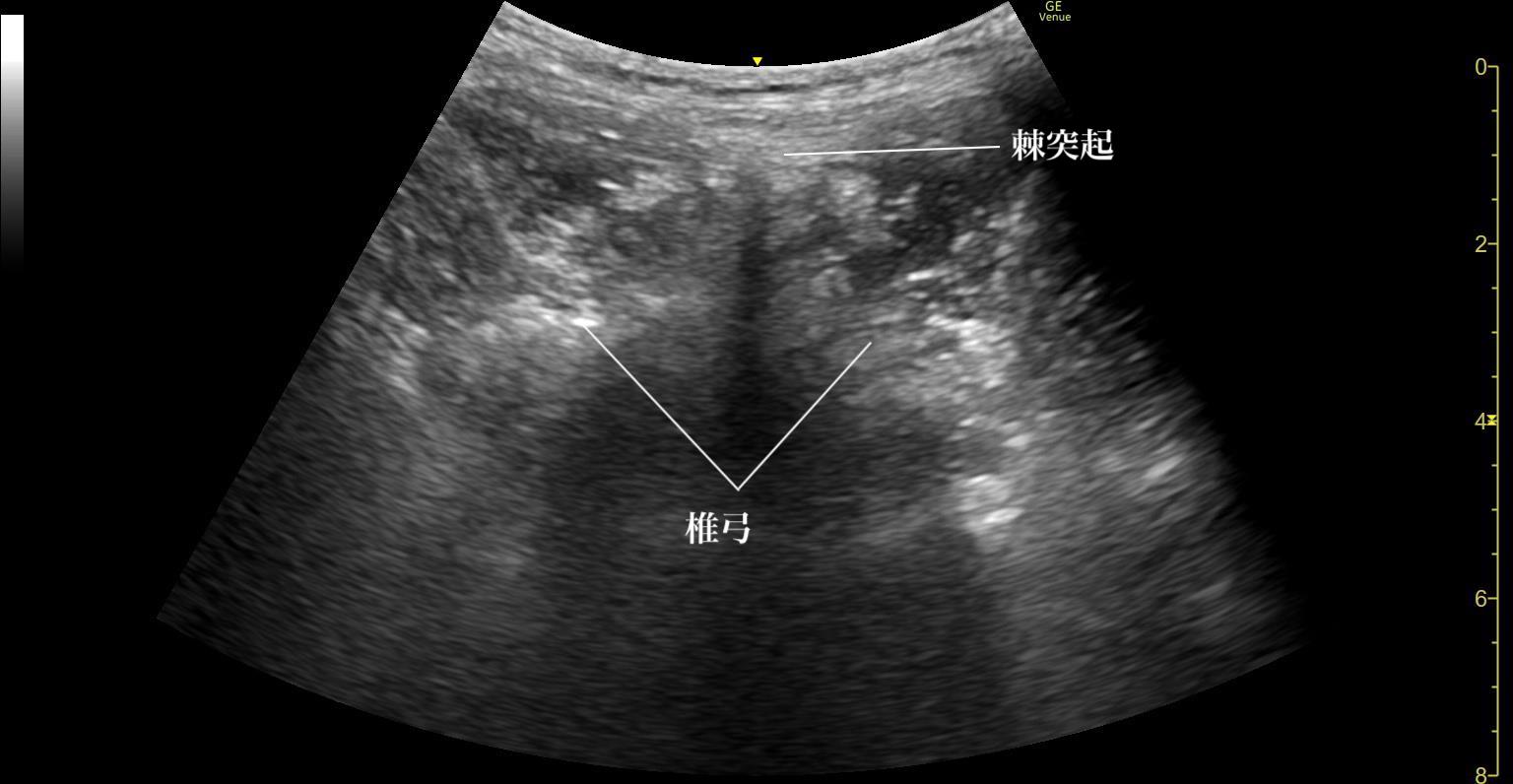

仙骨、腰椎の棘突起を触れる場合は、仙骨上縁にプローブを体軸に並行に当てて長軸像を描出します(図1)。L5棘突起と仙椎の間にL5/S1椎間のスペースがあり、その下方に高輝度のAnterior complex(後縦靭帯+硬膜)が見えます(椎間孔が狭いと見えない時もあります)。このS1仙椎をメルクマールにして、椎間の高位を数えます。棘突起を触れにくい場合は、まずプローブを水平断の方向で当てて短軸像を描出します。最も浅いところにあり、長く音響陰影を引いているのが棘突起で、両脇に肩のような椎弓が見えます(図2)。棘突起を画面の正中に持ってきてプローブを90度回転させると先ほどの長軸像を得られます。

(図1)

(図2)

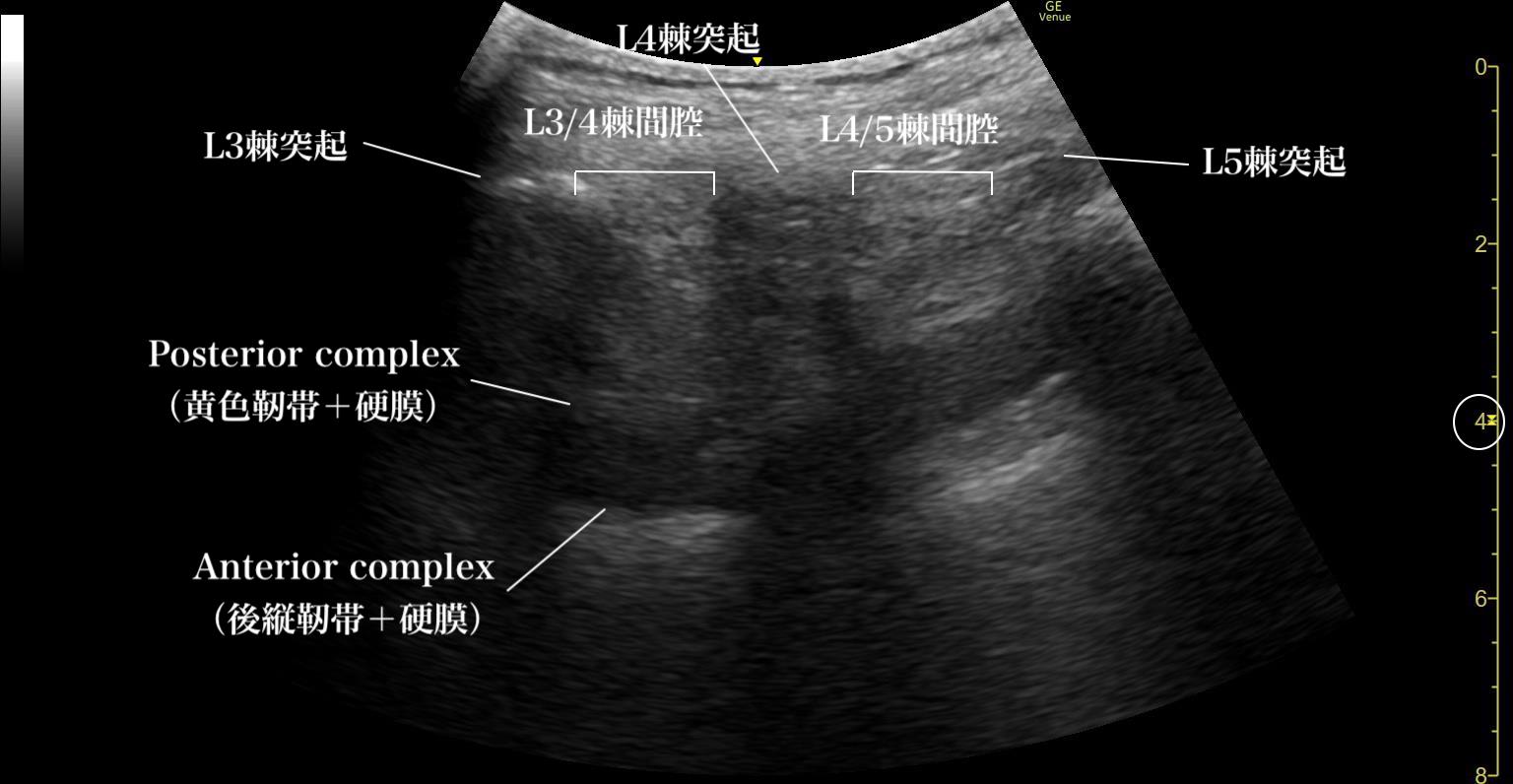

長軸像を描出しながら頭側へプローブを平行移動すると、腰椎の棘突起とその間の棘間腔が見え、(見える場合は)その下方により明瞭に高輝度のAnterior complex(後縦靭帯+硬膜)とより不明瞭なPosterior complex(黄色靭帯+硬膜)が見え、この間が脊柱管です(図3)。このとき、棘間腔がより広い椎間が穿刺に好適です。このケースではL3/4、L4/5どちらでも良さそうです。同時に穿刺距離(体表からPosterior complexまでの距離)を見積もり、L3/4の穿刺距離は画面右の縮尺より4cm弱です。

(図3)

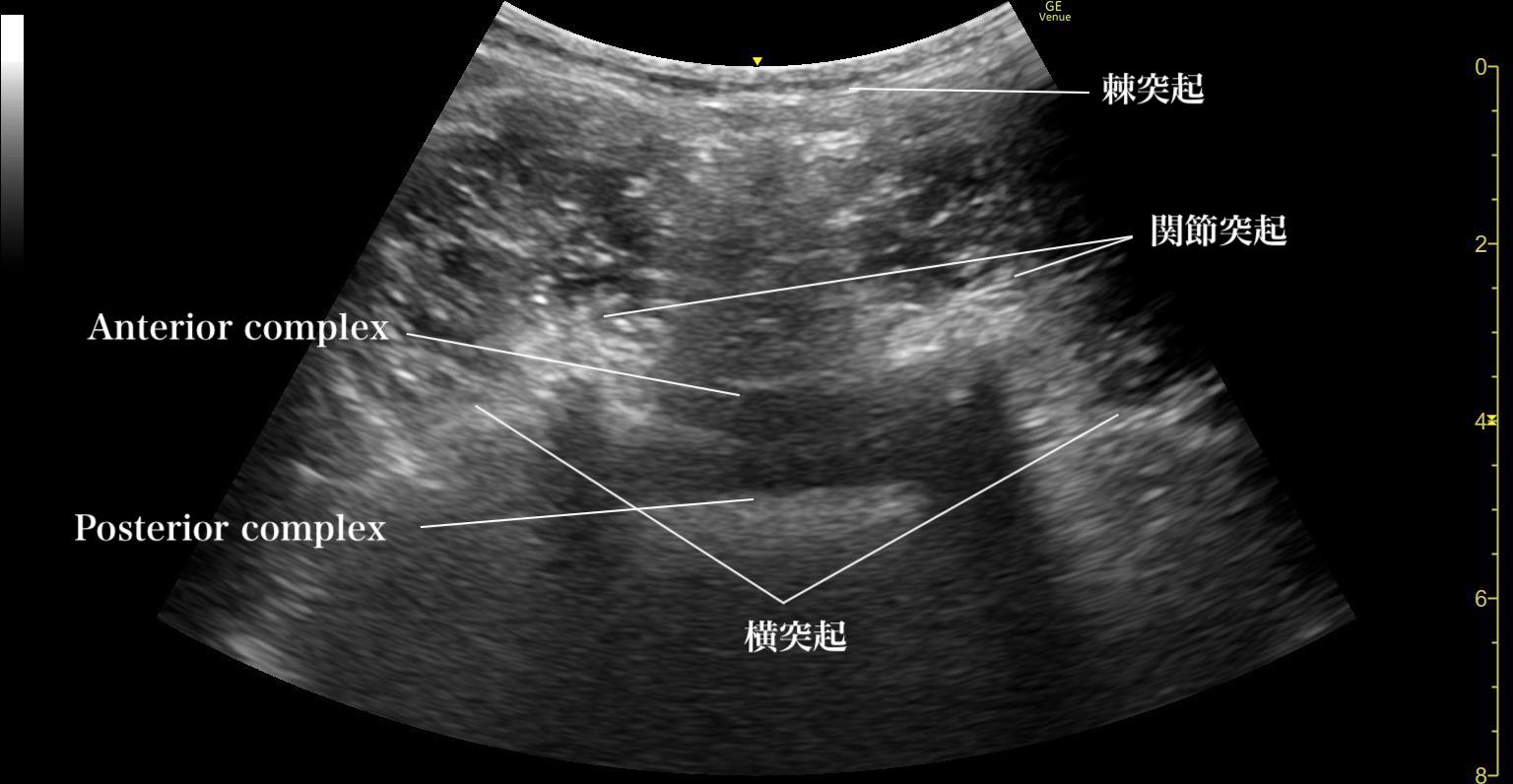

次にプローブの正中を穿刺したい棘間腔に合わせて90度回転させ、棘間腔の短軸像を描出します。うまくいくと図4のようにAnterior/Posterior complexが見えます。見えにくいときは、プローブを傾けるか少しずつ上下に平行移動させるとこのビューを得られます。上述したようにAnterior complexは見えにくいですが、横突起と同じ深さにあります。

(図4)

最後に、プローブの上下と、左右方向(触診も参考に)に油性ペンでマーキングし、交点を結ぶと刺入点となります(図5)。

(図5)

最後に、いくつか注意点を挙げます。

1. ゼリーが残っていると油性ペンでも書けないので、マーキングの前に余分なゼリーをしっかりと拭き取るのがコツです。

2. マーキングがずれると失敗の原因になり、プローブには厚みがあります。しっかりプローブを固定してエコー画像で部位がずれていない事を確認し、プローブの真ん中あたりをマーキングしてください。特に棘間腔の幅が狭く脊柱管があまり見えないケースでは、慎重なマーキングが必要です。あまり狭い場合は傍正中法を考慮します。

3. エコーで脊柱管が見えていても、何度か骨にあたることはよくあります。通常の穿刺と同じように少しずつ系統的な針の方向修正を行ってください。

以上、エコーを用いた腰椎穿刺(正中法)についてまとめました。日々の臨床において皆様のお役に立てるなら望外の喜びです。

【参考文献】

1. Shaikh F, Brzezinski J, Alexander S, Arzola C, Carvalho JC, Beyene J, et al. Ultrasound imaging for lumbar punctures and epidural catheterisations: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2013;346:f1720.

2. Gottlieb M, Holladay D, Peksa GD. Ultrasound-assisted Lumbar Punctures: A Systematic Review and Meta-Analysis. Acad Emerg Med. 2019;26(1):85-96.

3. Soni NJ, Franco-Sadud R, Schnobrich D, Dancel R, Tierney DM, Salame G, et al. Ultrasound guidance for lumbar puncture. Neurol Clin Pract. 2016;6(4):358-68.

4. How to Perform an Ultrasound-Assisted Lumbar Puncture. ACEP Now. The Official Voice of Emergency Medicine.https://www.acepnow.com/article/perform-ultrasound-assisted-lumbar-puncture/www.acepnow.com

5. Successful Spinal Anesthesia / Epidural / Lumbar Puncture - Fundamentals of Technique.https://www.youtube.com/watch?v=EKVwsO9VEIAwww.youtube.com

6. Strategies in Difficult Spinal Anesthesia / Lumbar Puncturehttps://www.youtube.com/watch?v=4F12gyO7XB0www.youtube.com

7. レジデントノート増刊Vol.25, No.2 まず当ててみようPOCUS. 瀬良誠 (編). 2023年3月20日発行. 羊土社